「食酢の原料にアルコールが書かれているけど、飲酒運転になるの?」と言った疑問もしばしば耳にします。その疑問にお答えするのと同時に、アルコール添加がない食酢との違いについて解説します。

食酢はお酒から造られる

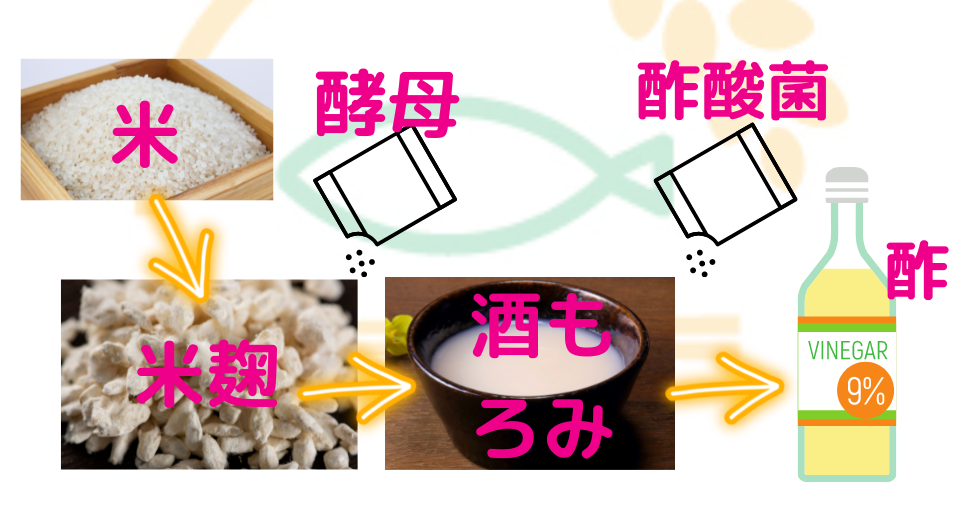

まず大前提、食酢は下記のようにお酒を酢酸発酵して造られます。

理論的には上記の通りです。しかし実際に全てのお酒が酢酸発酵されてお酢に変換されているかというとそうではありません。アルコールの蒸発度合いや酢酸発酵終了時点で微量のアルコールが残っているのが現状です。※原料にアルコールの記載有無関わらず

食酢の大量摂取は飲酒運転になる可能性も考えられる

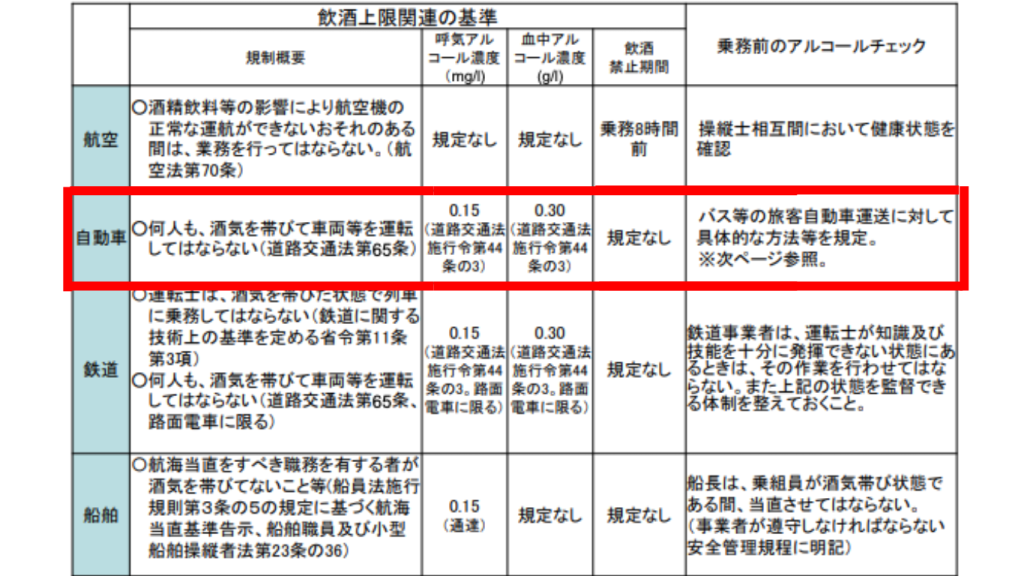

まず酒気帯び運転になる規定は、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上、または血中のアルコール濃度が0.3mg/mL以上とされています。

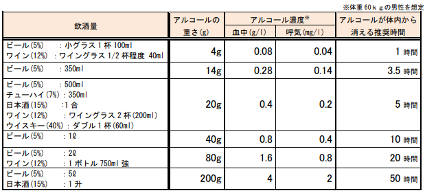

また各アルコール飲料に含まれるアルコール濃度は下記です。

これらを参考に食酢に含まれているアルコールについて考えてみましょう。

食酢に残っているアルコール濃度は0.2%とも言われています。食酢を料理に使用する場合は多くても大さじ1杯(15g)/人分程度です。飲む場合は水量にもよりますが、コップ1杯分(200mL)では下記です。

コップ1杯分(200mL)の食酢を飲む場合

・水による5倍希釈:食酢40mL

・水による10倍希釈:食酢20mL

大量に飲み過ぎたり、食酢以外のアルコールが入った飲食物を取っていたりすると規定値をオーバーする可能性も考えられます。しかし、一般的な量の食酢だけを取る場合には気にしなくても良さそうです。

酢に添加するアルコールの意味

ここで気になるのが、原料にアルコールが記載されている商品と記載されていない商品があることでしょう。前述の通り原材料名への記載有無に関わらず、全ての食酢には微量のアルコールは存在します。しかし、規定ではアルコールを添加物として添加する場合にのみ記載するルールがあるのです。

伝統製法の造り方であれば基本的に原材料名は「米」だけです。一方で、工業用アルコールを添加することで、米の使用量を抑えて安価に大量に造れるようになりました。使用する米の量が違えば、味や風味も異なるのは当たり前ですね。

酢には微量のアルコールが含まれている!本質の理解で食酢を選べるようになりましょう!

意外と知らない方が多いのが、お酢がお酒から造られているという事実です。お酢におけるアルコールの捉え方は、食酢の生産過程と添加物の2面があります。本質を理解して、あなたが選びたい食酢を選べるようになりましょう!

【参考】

・山田巳喜男|酢酸発酵から生まれる食酢|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/102/2/102_2_115/_pdf

・ミツカン株式会社|お酢の原料にアルコールと書いてありますが、子供や妊婦が飲んでも大丈夫ですか?|https://faq.mizkan.co.jp/faq/show/2899?category_id=2&site_domain=default